Gabo, la biblioteca de un viajero

Una rosa amarilla, un diccionario y una máquina de escribir. Es todo lo que necesitaba Gabriel García Márquez (Aracataca, Colombia, 1927-Ciudad de México, 2014) para ponerse en marcha. A los ocho años, su abuelo le contó que las flores amarillas daban suerte y nunca se volvió a separar de ellas. Durante la entrega del Nobel (1982), llevaba una escondida en el bolsillo. Gabo se consideraba “un diccionarero”, aunque su relación con las enciclopedias fue de amor y odio. En 1977, prologó una edición del María Moliner, su favorito. Pero a la vez se inventaba palabras: “condolientes”, “mecedor”. Hasta se propuso jubilar la ortografía, sobre todo esa “h rupestre”.

A las máquinas de escribir también les declaró la guerra. Su primera Remington ardió en el fuego de los disturbios del Bogotazo, en 1948. Una década más tarde, la máquina que concibió en París El coronel no tiene quien le escriba había perdido la tecla de la d por el camino. Para poder terminar el texto tuvo que arreglárselas completando cada c a mano con un palito vertical. Después se compró una Torpedo alemana y una Smith Corona eléctrica. Así, hasta el flechazo con Apple. Un eMac de principios de los 2000, una computadora blanca con forma de pepino retrofuturista, sigue aún en la mesa de trabajo de su casa en Ciudad de México.

“No era especialmente fetichista, pero sí que fue comprando cada uno de los modelos de Mac que iban saliendo”, cuenta su hijo Gonzalo García Barcha mirando la espalda ovalada de la máquina. Tras estallar el éxito de Cien años de soledad durante su estancia en Barcelona, la familia llegó a esta casa en 1975, cuando él tenía 11 años y su hermano, Rodrigo, 15. Recuerda que muchas mañanas, al volver del colegio, los dos críos cruzaban corriendo el patio con jardín y entraban a saludar a su padre mientras trabajaba en el estudio. Sentado a la mesa donde hoy también sigue un jarrón con rosas amarillas y una colección de diccionarios en la estantería, Gabo los miraba en silencio con los dedos aún sobre el teclado y los dejaba hablar. “Muchas veces no sabíamos si realmente nos escuchaba. Se concentraba mucho cuando estaba trabajando”.

La concentración es una de las características que más destacan los que alguna vez le vieron trabajando en su estudio. Iván Granados fue su bibliotecario personal desde 2007 hasta su muerte en la primavera de 2014. Solía llegar también por las mañanas. Le saludaba —”Buenos días, maestro”— y durante las siguientes tres o cuatro horas apenas intercambiaban palabras. “No era nada maniático, no intervenía mucho en la organización de sus libros. A cambio, lo que necesitaba es que le dejaran trabajar el tiempo que precisaba”, cuenta Granados por teléfono, que prepara la publicación de una investigación sobre la obra de Gabo además de una compilación de textos dispersos del autor colombiano. Tras su fallecimiento, siguió acudiendo a la casa a terminar la tarea. Durante años, se encargó de dividir los casi 5.000 títulos en cuatro áreas: Una, las traducciones de sus propios títulos. Dos, diccionarios y enciclopedias. Tres, libros de documentación con los que preparaba sus obras. Cuatro, la literatura que le interesaba: novela, poesía, ensayo, periodismo, cine y política.

De pie, mirando de frente a la zona de los ensayos, Gonzalo García reconoce un libro importante. Las flores en la poesía española, del filólogo José Manuel Blecua. Una edición de 1968, de la editorial Gredos. “En casa nunca hubo mucha presión por encaminarnos a la lectura, pero si por ejemplo preguntabas por la poesía, te enjaretaban este libro”. García, de profesión ilustrador y editor, avisa en todo caso de que ya no quedan en la biblioteca muchos libros de su infancia. Ni tampoco con los que su padre formó su cultura literaria. Durante los últimos años, la familia ha donado mucho material a la Biblioteca Nacional de Colombia, además de la parte del archivo que resguarda la Universidad de Texas en Austin.

Aún así, Gonzalo García sigue buscando entre los títulos de la pared. Y aparece una edición de 1972 del Ulises de James Joyce, ese “mamotreto sobrecogedor”, como lo llamó en sus memorias un Gabo veinteañero. También aparecen copias de El día del Chacal o El conde de Montecristo. “Mi padre siempre huyó de la solemnidad y nunca hizo distinción entre lo que se llama alta y baja cultura, agarraba lo que podía de todo los lados”, explica su hijo sobre su conocida veta popular. Su bibliotecario personal tiene además una teoría complementaria: “Esta no es la biblioteca de un coleccionista o de alguien que tuvo la oportunidad de ir guardando sus primeros libros. Es más bien la biblioteca de un viajante que se asienta definitivamente en México”.

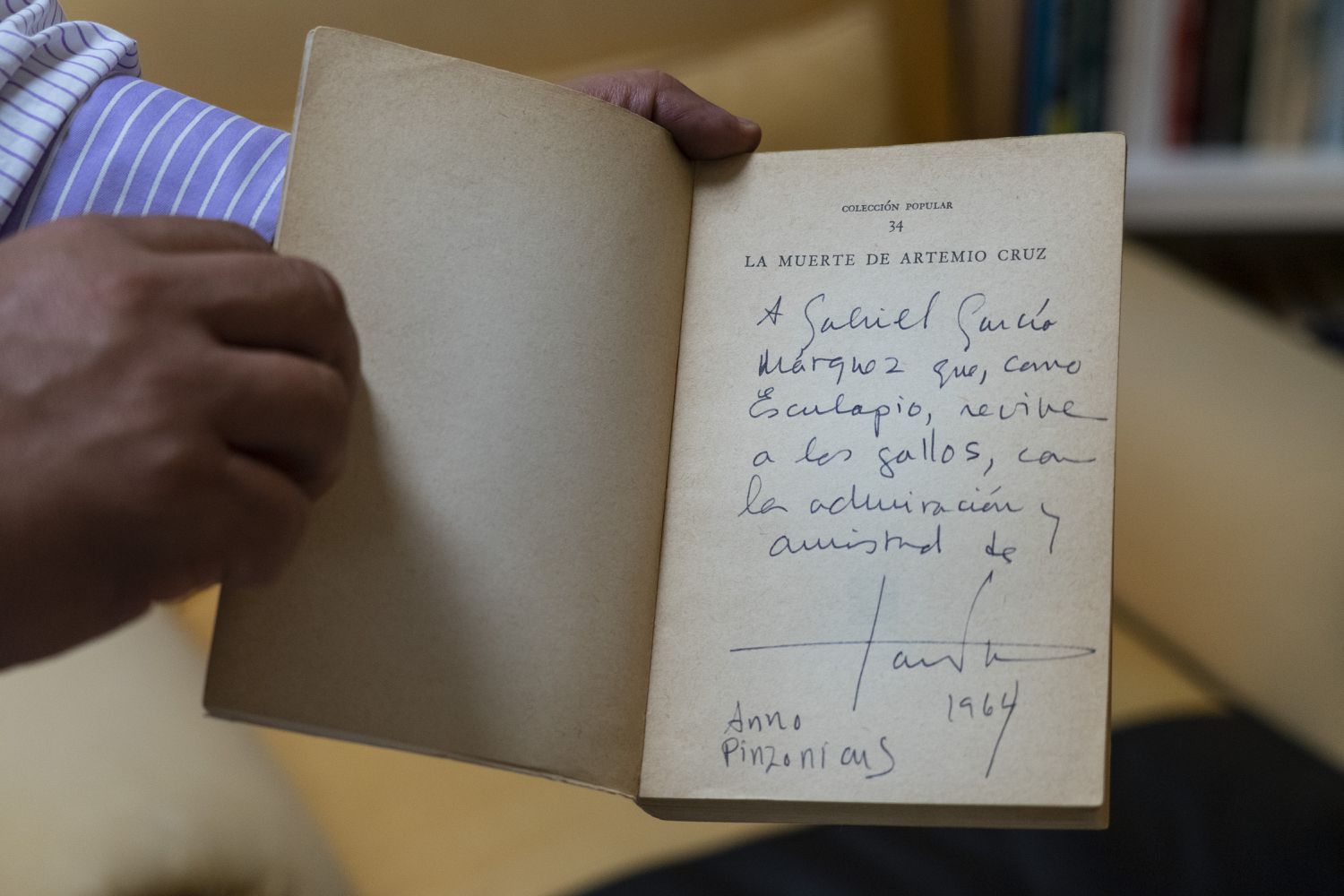

Antes de instalarse por segunda vez y para siempre en México a los 52 años, el escritor colombiano tuvo una vida errante: Barranquilla, Bogotá, París, La Habana, Caracas, Londres, Barcelona. “Además —añade Granados— leyó sus primeros libros prestados. En sus memorias explica cómo descubrió por los libros de sus amigos a Kafka o Faulkner”. Pese a todo, la biblioteca del viajante también guarda joyas. Como unos 20 volúmenes de la legendaria La Pléiade, la colección de Gallimard que reúne el canon de la literatura universal a través de antologías de los grandes textos, encuadernados en tapas robustas de cuero flexible y delgadas páginas en papel semibiblia.

El vallenato

Lo que nunca le faltó a Gabo en ninguna de sus etapas fue el vallenato, su música favorita. Tanto, que le gustaba decir que “Cien años de soledad no es más que un vallenato de 450 páginas”. Sus amigos le enviaban cintas desde el Caribe colombiano. Algunas siguen aquí, junto a Rocío Jurado, Perales, Manzanero o Sabina. El estudio de la casa mexicana, un amplio corredor de ladrillo blanco en forma de ele, tiene las paredes convertidas en estanterías. Acompañando a los libros también hay sofás y sillones y mesas para reposar y charlar. Esta biblioteca fue por las mañanas el búnker de trabajo de Gabo. Por las tardes, el centro de operaciones de muchas parrandas. “Tenía un bar siempre muy bien dotado”, recuerda su hijo. Fidel Castro, Sean Penn o Silvio Rodríguez fueron algunas de las muchas e ilustres visitas. Cuando la fiesta era entre escritores, jugaban a que uno empezaba a recitar un verso de Lorca, o de algún poeta español del Siglo de Oro, y los demás tenían que seguir con la estrofa.

Una copia gigante del retrato que le hizo Richard Avedon en los setenta manda en una de las paredes. Más fotos: sus hijos, su esposa, sus padres, Hemingway, Gabo con Rulfo, con Felipe González, con Bill Clinton. Los personajes históricos también fueron personajes de sus novelas. Retratados con un rigor matemático, heredero quizá de su pedigrí periodístico. Para El general en su laberinto, que narra los últimos días de Simón Bolívar, Gabo se sumergió a fondo en los 34 tomos de las memorias de Daniel Florencio O’Leary, el general irlandés que acompañó al libertador hasta su tumba. Volvía una y otra vez a las fuentes históricas para, muchas veces, simplemente confirmar la verosimilitud de una escena. Por ejemplo, cuando quiso describir al general comiendo una pieza de mango y fue a comprobar si, a principios de siglo XIX, el cultivo del mango había llegado ya a la actual Colombia.

Más de seis años después de la muerte de Gabo, siguen llegando a la casa paquetes con libros. Muchos de autores primerizos, que continúan buscando la aprobación del maestro. La familia reconoce que, como ya no tienen quién los lea, han encontrado para ellos un destino mejor. Gracias a un acuerdo que validó en vida el propio Gabo, todos los meses envían unas cajas con libros a la biblioteca de una escuela rural agropecuaria de un pequeño pueblo de Sinaloa (México). Y a cambio, ellos les mandan cajas con lichis y camarones.