‘Sputnik’, Murakami, Formentera

Tengo una querencia especial por el Sputnik 1, el primer satélite artificial de nuestro planeta, por una razón tan peregrina como que fue puesto en órbita el mismo día que nací yo. Sí, lo sé, es una visión tozudamente ptolemaica poner en el centro lo tuyo, y sin embargo siempre he pensado que de alguna manera ha de marcarte haber nacido a la vez que esa estrella errante lanzada por los soviéticos: como Lee Marvin bajo la suya. Estos días está más de moda hablar de Oumuamua, el raro cometa que atravesó nuestro sistema solar y que el astrofísico Avi Loeb, con una imaginación digna de Cita con Rama, ha considerado que podría ser el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. De hecho, lo del Sputnik 1, el trastito lanzado por la URSS el 4 de octubre de 1957 y cuyo nombre significa “compañero de viaje”, queda como anticuado: vieja chatarra de la carrera espacial (realmente, unir tu destino a algo así tiene sus pegas, por las comparaciones). Pero su ascenso al cielo desde Kazajistán justo cuando mi madre pugnaba para que yo no naciera del todo en el Seat 1500 de la familia camino de la barcelonesa Clínica Adriano fue un momento señero. “Comienza la era espacial”, “El hombre en el umbral del espacio”, “Russia launch man’s first moon”, “Soviet fires earth satellite into space”, son algunas de las headlines que dedicaron al suceso los periódicos de todo el mundo, la mayoría en portada y a cinco columnas (Pravda, como no tenía competencia, lo hizo al día siguiente, aunque aprovechó para aleccionar que “el trabajo libre y serio del pueblo de la nueva sociedad socialista hará realidad los sueños más audaces de la humanidad”).

El Sputnik, lanzado en un cohete R-7, conmocionó al mundo, sobre todo a los Estados Unidos, que vieron tragando saliva cómo la URSS con su “luna roja” se les adelantaba inesperadamente, en lo que podía suponer una ventaja militar decisiva en plena Guerra Fría. Los estadounidenses lo veían pasar por su cielo (cada 96 minutos) con la natural aprensión de esos tensos tiempos. Se llegó a considerar que era como un nuevo Pearl Harbour. Lyndon B. Johnson, a la sazón líder de la mayoría en el Senado, advirtió sobre los soviéticos, que desde 1949 ya eran potencia nuclear: “Pronto nos lanzarán bombas desde el espacio igual que los niños lanzan piedras a los coches desde el puente de una autopista”. ¡Que vienen los rusos!, pero desde arriba, no en submarino como en la peli.

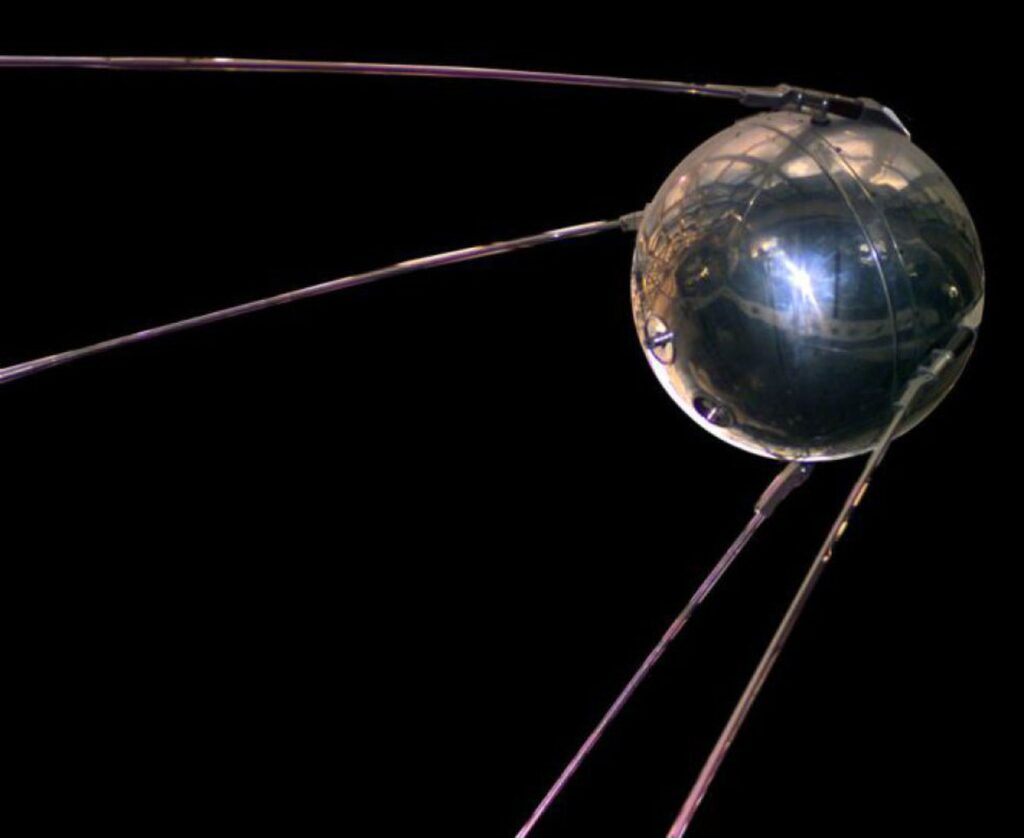

El artefacto, como recuerda Ricardo Artola en La carrera espacial (Alianza, 2019), era una esfera de aluminio bruñido de 84 kilos (en comparación, yo pesé tres) y 58 centímetros de diámetro, con cuatro finas y largas antenas y dos emisores de radio que emitían sonidos regularmente: bip-bip-bip. El equivalente de mi madre en el Sputnik fue el “diseñador jefe” (siempre se le nombraba así) Sergei Korolev, que recogió la tradición, por llamarla de alguna manera, de la cohetería nazi, de la misma manera que lo hizo EE UU con ese genio del pragmatismo y la recolocación que era Wernher von Braun, que pasó de lanzar cohetes sobre Londres para alegría de Hitler a enviarlos a la Luna (y poner allí, con el Apolo 11, el primer hombre, en 1969). Pero eso fue después; entonces, cuando nacíamos Sputnik y yo, los estadounidenses iban retrasados. Trataron de lanzar su propio primer satélite, el Vanguard, pequeñito, de poco más de un kilo, dos meses después, pero a los pocos metros de altura, se paró el motor del cohete y cayó ignominiosamente. Se lo bautizó con sorna como Kaputnik. Todos los triunfos se los iban anotando los soviéticos: el primer animal en órbita (la perrita Laika, en el Sputnik 2, un mes después), el primer ser humano (Yuri Gagarin, mi ídolo cosmonauta), la primera mujer (Valentina Tereshkova, que era paracaidista)… Luego llegaron la primera tripulación, el primer paseo espacial, la primera estación espacial, la primera cápsula no tripulada en la superficie lunar, el primer vehículo explorador…

También enviaron los soviéticos el primer negro, el cubano Arnaldo Tamayo-Méndez, como recuerda el astrofísico (negro) Neil DeGrasse Tyson, considerado el sucesor de Carl Sagan, en sus sugerentes Crónicas del espacio (Paidós, 2016). Cuando lo entrevisté hace unos años, Tyson, que tiene un gran sentido del humor, me señaló que los primeros mamíferos en órbita fueron, por orden, “perro, cobaya, ratón, hombre ruso, chimpancé y hombre americano”. También me dio la mejor descripción posible de lo que es en realidad Venus: si pusiéramos una pizza cruda en el alféizar de una ventana en el planeta se hornearía en 9 segundos (están allí a 480º). Por cierto, en cuanto a lo de la vida inteligente extraterrestre, DeGrasse Tyson reflexiona que nuestro mayor miedo es que los alienígenas nos trataran como los trataríamos nosotros. O sea que nos esclavicen o nos metan en un zoo.

En fin, todo esto del Sputnik —véase el seminal Red Moon Rising, de Matthew Brzezinski (Bloomsbury, 2007)— viene a que he pasado unos días de asueto en Formentera y he aprovechado para leerme Sputnik, mi amor (Tusquets, 2002), de Haruki Murakami, pensando que debía salir el Sputnik y quién sabe a lo mejor hasta yo (de hecho hay en el libro una frase que ni pintada: “Si se inventara un coche que funcionase con bromas estúpidas, tú llegarías bastante lejos”). Pero lo del título proviene de la simpática confusión que tiene Myû, uno de los tres personajes protagonistas (ella, la joven Sumire, que la ama, y el narrador, K, que ama a Sumire) de Sputnik con beatnik, y que lleva a Sumire a llamar a Myû “Sputnik, mi amor”. Claro que eso no es del todo cierto, lo de que el Sputnik sea sólo un error, y Murakami en realidad aprovecha a fondo la metáfora del satélite, convertido en auténtico leitmotiv de la novela, para hablar del amor, el desamor (ni el narrador ni Sumire son correspondidos) y la soledad.

Formentera estaba estupenda, muy poca gente (aunque se llenará este fin de semana con la Media Maratón), pero todo ya abierto, el día largo y sin los calores de verano; el agua fría, por eso. Pocas noticias: el Sol y Luna, el restaurante de Migjorn de los inconfundibles manteles de hule a cuadros, lo llevará a partir de ahora la familia Martí; un nuevo camarero muy simpático, Amador, andaluz, se ha sumado a la familia colombiana del Pelayo; la Librería Tur Ferrer, de Sant Francesc, pasa a llamarse Librería Tur, a secas, pero la encantadora perrita Dolça y su dueño siguen ahí; en el techo del bar del Rafalet se ha instalado una gaviota de Audouin que tiene fritos a los camareros porque a la que alguien se descuida se le lleva el pan con cosas… Leer en la isla Sputnik, mi amor ha sido una experiencia muy especial, más aún porque en la novela sale una innominada isla griega (más cercana y mediterránea obviamente que Tokio) en la que se desarrollan los acontecimientos centrales de la trama, y a la que el narrador se lleva dos novelas de Joseph Conrad, por cierto.

Sputnik… “Sumire amaba la resonancia de esa palabra (…) El satélite artificial atravesando en silencio la oscuridad del espacio”. Explica la joven: “A veces me siento muy desamparada. La pérdida del lazo de la fuerza de gravedad, la sensación de estar flotando sola por el negro espacio, a la deriva. Sin saber siquiera adónde te diriges”. “¿Como un Sputnik pequeñito que se hubiera extraviado?”, le pregunta su amigo, el narrador. “Tal vez”. Y en otro pasaje Myû señala: “Sputnik, compañero de viaje, ¿por qué pondrían los rusos un nombre tan raro a un satélite artificial? No era más que un infeliz trozo de metal que daba una vuelta tras otra, completamente solo, alrededor de la Tierra”. Y más adelante redondea la imagen como símil del amor contrariado: “No éramos más que dos solitarios pedazos de metal trazando su propia órbita. Desde lejos parecían bellos como estrellas fugaces. En realidad, sólo éramos prisioneras sin destino encerradas cada una en su propia cápsula. Cuando las órbitas de los dos satélites se cruzaban casualmente, nos encontrábamos. Pero sólo duraba un instante. Momentos después volvíamos a estar inmersas en la soledad más absoluta. Y algún día arderíamos y quedaríamos reducidas a nada”. El narrador complementa: “En la vida de las personas hay una cosa especial que sólo puede tenerse en una época especial. Es como una pequeña llama. Las personas precavidas y con suerte la preservan con todo cuidado, la hacen crecer, la llevan como una antorcha que ilumine sus vidas. Pero una vez se pierde, esa llama no puede volver a recuperarse jamás”. Sputnik… Imágenes de vidas que se cruzan fugazmente, amores que nacen y desaparecen, satélites que surcan el espacio, caen y arden.

Por una de esas casualidades que Jung denominaba sincronicidad, justo cuando escribía estas líneas ha caído en mis manos otro libro, Retén el beso, del psicoanalista y ensayista Massimo Recalcati (Anagrama, 2023) y con el famoso cuadro El beso, de Francesco Hayez, en la portada (no confundir con el Beso Beach de Formentera). Son siete “lecciones breves sobre el amor” que dibujan la trayectoria (la órbita, diríamos) de una relación amorosa desde el inicio al final y que, en su penúltimo capítulo, Separaciones, cuestionan precisamente si es mejor “durar que arder”. Es decir: “¿No sería mejor arder sin perseguir inútilmente la ilusión de durar?”. Durar y arder, sostiene Recalcati citando a Barthes, se excluyen: si un amor arde, no dura, y si dura, no arde. Sputnik… Para acabar con la enamorada Sumire: “Este amor me conducirá a algún sitio. Tal vez me lleve a un mundo especial que jamás he conocido. A un lugar lleno de peligros, quizá. Donde se esconda algo que me inflija una herida profunda, mortal. Tal vez pierda todo lo que poseo. Pero ya no puedo volver atrás. Sólo puedo abandonarme a la corriente que discurre ante mis ojos. Aunque me consuma entre las llamas, aunque desaparezca para siempre”.

Tras orbitar la Tierra 1.440 veces en 92 días, el Sputnik 1 se incineró en la reentrada en la atmósfera el 4 de enero de 1958.

Columna redactada por Jacinto Antón, para EL PAÍS